Eigentlich für Krebspatienten entwickelt, könnte ein Medikament künftig die Behandlung einer der häufigsten Erblindungsursache im Alter revolutionieren: der feuchten altersbedingten Makuladegeneration (AMD). PRL3-zumab heißt das Medikament, mit dem in einer Studie aus Singapur beachtliche Ergebnisse erzielt wurden: In Tiermodellen war es deutlich wirksamer gegen pathologische Gefäßveränderungen im Auge als etablierte Standardtherapien – mit einer relativen gesteigerten Wirksamkeit von 87 Prozent.

Was ist feuchte altersbedingte Makuladegeneration (AMD)?

Die feuchte altersbedingte Makuladegeneration ist eine der häufigsten Ursachen für schwere Sehverluste bei Menschen über 60. Sie entsteht, wenn sich unter der Makula – dem zentralen Bereich der Netzhaut – neue, krankhafte Blutgefäße bilden. Diese Gefäße sind instabil und durchlässig, sodass Blut und Flüssigkeit in das umliegende Gewebe austreten können. Dadurch kommt es zu Schwellungen, Vernarbungen und einer schnellen, oft irreversiblen Verschlechterung des zentralen Sehens.

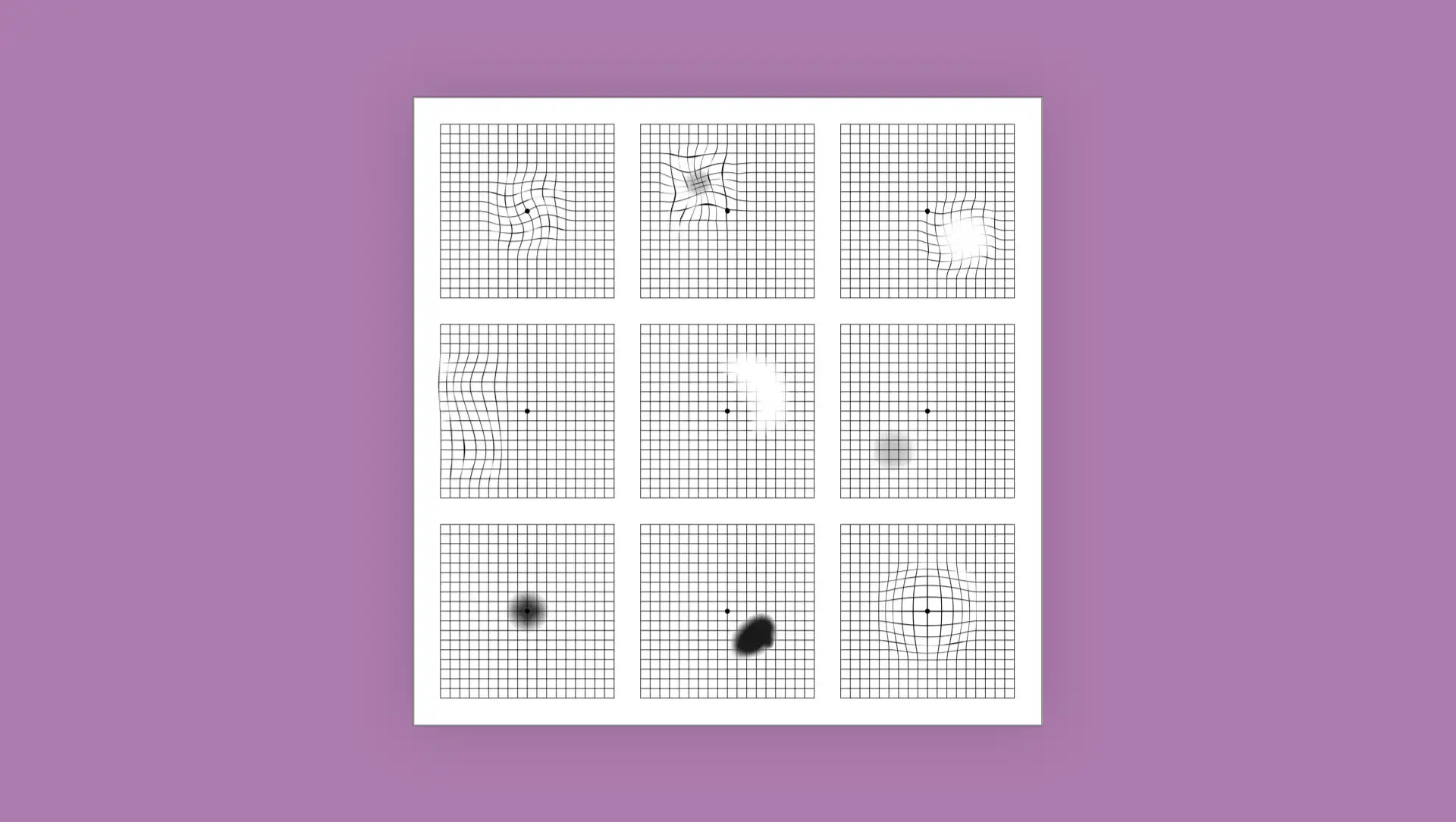

Betroffene bemerken typischerweise Verzerrungen, dunkle Flecken oder einen verschwommenen zentralen Bereich im Gesichtsfeld. Unbehandelt kann die feuchte AMD innerhalb weniger Monate zu einem schweren Sehverlust führen. Ein Früher Start einer entsprechenden Therapie ist daher entscheidend – der Way-to-Go sind aktuell sogenannte Anti-VEGF-Injektionen, die direkt ins Auge verabreicht werden. Der Effekt der hierbei verwendeten Medikamente ist zwar klinisch belegt, hält jedoch oft nur temporär an.

Hier liegt bereits der erste Vorteil des in der neuen Studie getesteten Medikaments PRL3-zumab: Es wird intravenös verabreicht und könnte dadurch eine patientenfreundlichere Alternative darstellen.

Studie: PRL3-zumab ist deutlich wirksamer als aktuelle Standardtherapien

Weitaus beeindruckender ist jedoch die Wirksamkeit selbst: Die Studie, die unter anderem auf NeuroscienceNews und in mehreren Fachjournalen diskutiert wurde, zeigt, dass PRL3-zumab die sogenannte Leckage krankhafter Blutgefäße in der Retina um beeindruckende 86 Prozent reduzieren konnte – verglichen mit den durchschnittlich 46 Prozent, die mit konventionellen Anti-VEGF-Therapien erreicht werden. Das bedeutet eine relative Wirksamkeitssteigerung von rund 87 Prozent gegenüber der Standardtherapie.

Diese signifikante Verbesserung wurde im sogenannten Laser-induzierten CNV-Mausmodell nachgewiesen, einem etablierten Tiermodell zur Simulation der feuchten AMD. Dabei war nicht nur die Reduktion der Gefäßleckage bemerkenswert, sondern auch die Hemmung der Gefäßneubildung selbst: Die PRL3-zumab-Gruppe zeigte eine um mehr als 60 Prozent geringere Neovaskularisationsfläche im Vergleich zur Kontrollgruppe.

Ein Krebsmedikament als Lösung für feuchte AMD?

Das Medikament zielt auf das Protein PRL3 ab, das man ursprünglich in Verbindung mit Tumorbildung brachte, nun aber auch als Verstärker krankhafter Gefäßbildung im Auge identifiziert wurde. PRL3 scheint dabei eine Schlüsselrolle zu spielen: Es ist in gesunden Geweben kaum exprimiert, wird aber in bestimmten Netzhautregionen stark hochreguliert – ein idealer Angriffspunkt für eine gezielte Therapie.

Wie lange wirkt PRL3-zumab?

Der Therapieansatz verspricht nicht nur eine wirksamere Reduktion der Gefäßneubildung, sondern könnte auch länger anhaltende Effekte erzielen. Im Tiermodell hielt der therapeutische Effekt von PRL3-zumab bis zu vier Wochen an – bei nur einer intravenösen Gabe.

Klinische Studien am Menschen für Ende 2025 geplant

Zum Vergleich: Anti-VEGF-Medikamente müssen meist monatlich oder im Zwei-Monats-Rhythmus direkt ins Auge injiziert werden, was für viele Patienten mit Belastung und Risiken verbunden ist. Zwar befinden sich klinische

Zugegeben: Dieses Thema liegt streng genommen etwas außerhalb des klassischen Aufgabenfelds von Augenoptikerinnen und Augenoptikern. Dennoch lohnt sich ein genauer Blick, denn die feuchte AMD ist eine der Hauptursachen für schwere Sehverschlechterungen im Alter – und damit auch ein relevantes Thema für die Kundenberatung und die Einschätzung von Sehproblemen im Alltag.

Nicht selten findet beim Augenoptiker ein erster Verdacht statt: Insbesondere, wenn Kunden über zunehmende Schwierigkeiten beim Lesen, Verzerrungen im zentralen Gesichtsfeld oder plötzliche Kontrastverluste berichten, sollte man zum Augenarzt weitervermitteln. Wertvolle Hinweise hierfür kann ein einfacher Amsler-Gitter-Test liefern.

Das PRL2-zumab-Medikament muss zwar noch einige Hürden nehmen, bevor es zugelassen werden könnte – allerdings kann der Hinweis auf aktuelle Forschungsansätze auch für betroffene Kunden eine wichtige psychologische Wirkung entfalten: Nämlich, dass trotz einer schweren Diagnose weiterhin an besseren, verträglicheren und effektiveren Therapien geforscht wird. Damit können auch Optikerbetriebe zur Aufklärung beitragen und das Vertrauen in die Versorgungskette stärken.