Die Fuchs-Endotheldystrophie (FECD), eine Erkrankung der Hornhaut, galt bislang als rein augenbezogen. Neue Forschungsergebnisse aus Frankfurt und Boston zeigen jedoch, dass Betroffene häufiger kardiovaskuläre Risikofaktoren wie Vorhofflimmern oder Fettstoffwechselstörungen aufweisen. Auch Lebensstilfaktoren wie Rauchen, Ernährung und Kalorienaufnahme stehen offenbar im Zusammenhang mit der Erkrankung. Diese Erkenntnisse erweitern das Verständnis von FECD und eröffnen neue Perspektiven für Prävention und Betreuung.

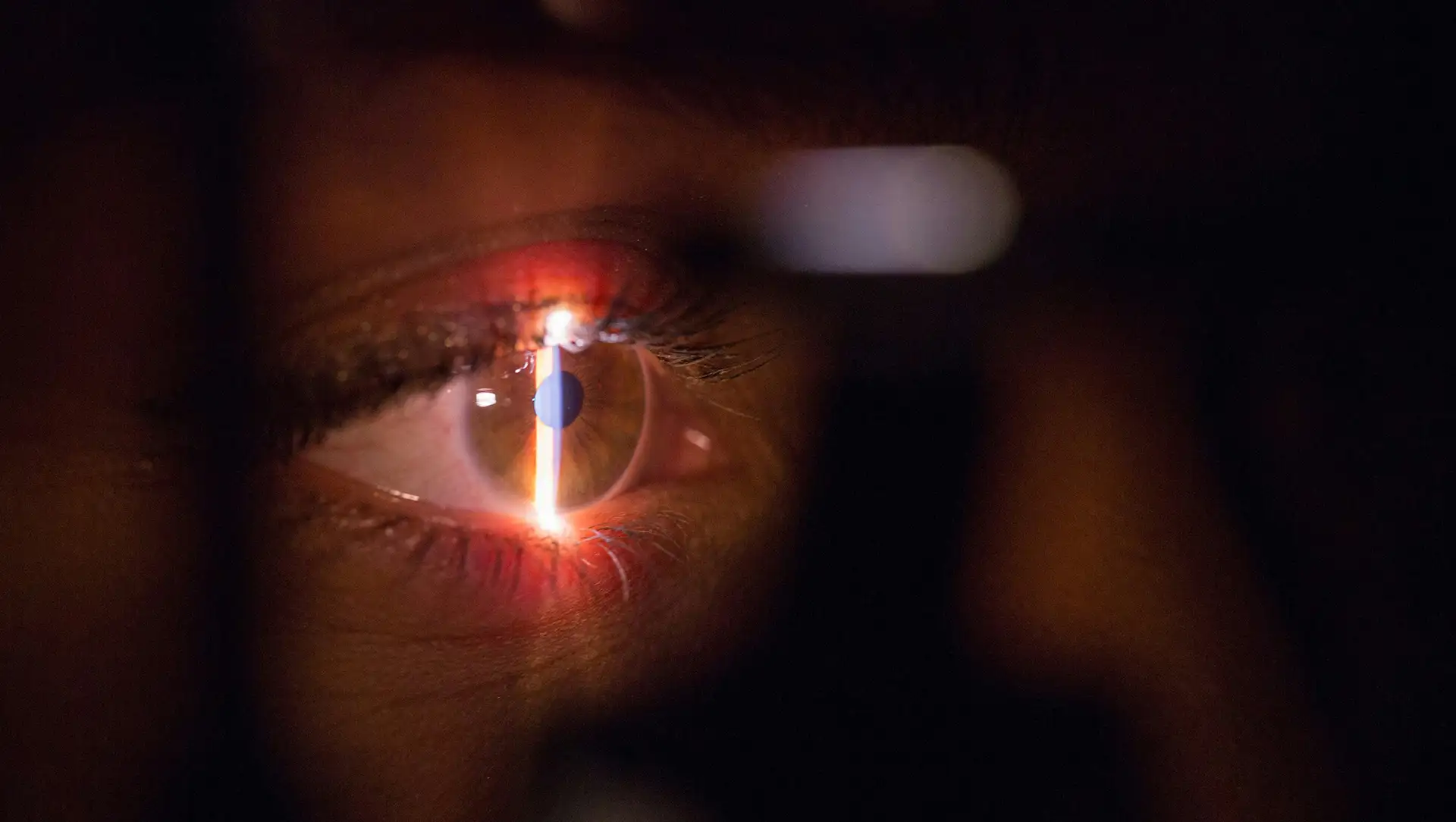

Die Fuchs-Endotheldystrophie (FECD) ist eine fortschreitende, meist erblich bedingte Erkrankung des Hornhautendothels. Dabei gehen die pumpenden Endothelzellen an der Innenseite der Hornhaut nach und nach verloren, wodurch die Regulierung des Flüssigkeitshaushalts versagt. Dies führt zu einer Schwellung (Hornhautödem) und Eintrübung mit verschwommenem Sehen und reduzierter Sehschärfe, häufig ausgeprägter in den Morgenstunden. Die Erkrankung tritt typischerweise beidseitig auf und entwickelt sich überwiegend im späteren Lebensalter. Behandlungsoptionen reichen von hyperosmolaren Augentropfen zur Symptombesserung bis hin zu modernen Hornhauttransplantationsverfahren (z.B. DMEK), bei denen nur die erkrankte Endothelschicht ersetzt wird.

Wie hängen Fuchs-Endotheldystrophie und Herzrhythmusstörungen zusammen?

FECD betrifft die Endothelzellen der Hornhaut, die für den Wasserhaushalt und die Transparenz der Hornhaut verantwortlich sind, und ist die häufigste erbliche Hornhauterkrankung in Europa und Nordamerika (4–5 % der Menschen über 40 Jahre).

Bisher galt FECD „nur“ als Augenerkrankung. In der aktuellen Studie (DOI: 10.1016/j.xops.2025.100899) wurden nun 50 FECD-Patienten mit 50 alters- und geschlechtsangepassten Kontrollen verglichen. Das Ergebnis: FECD-Patienten hatten häufiger Vorhofflimmern, eine Form der unregelmäßigen Herzschläge, sowie Hyperlipidämie, also erhöhte Fettwerte im Blut. Diese Befunde deuten darauf hin, dass die Erkrankung nicht nur lokal im Auge, sondern auch systemisch mit Herz-Kreislauf-Risiken verknüpft ist.

Welche Rolle spielen Rauchen und Ernährung bei der Entwicklung von FECD?

Neben den kardiovaskulären Assoziationen zeigte die Untersuchung, dass FECD-Patienten mehr Kalorien und Natrium zu sich nehmen und eine höhere Tabakbelastung aufweisen als Kontrollpersonen. Rauchen trägt wahrscheinlich durch die Bildung von freien Radikalen zu oxidativem Stress bei, also zu einer Schädigung von Zellen durch aggressive Sauerstoffverbindungen. Auch die Ernährung kann das Risiko beeinflussen: Eine hohe Salzaufnahme ist mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden, was bei FECD-Patienten zusätzlich relevant sein könnte.

Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen, dass FECD über das Auge hinaus Auswirkungen auf den gesamten Organismus haben kann. Für die Praxis bedeutet dies: Patienten sollten nicht nur augenärztlich betreut werden, sondern auch hinsichtlich Herz-Kreislauf-Risiken, Raucherverhalten und Ernährung beraten werden. Ein gezieltes Screening und präventive Maßnahmen könnten helfen, Begleiterkrankungen frühzeitig zu erkennen und das individuelle Risiko zu senken. Damit gewinnt die interdisziplinäre Betreuung von FECD-Patienten an Bedeutung.

Quelle: Myriam Böhm et al., “Fuchs Endothelial Corneal Dystrophy Associations with Systemic Disease, Lifestyle, and Nutritional Intake”, Ophthalmology Science, 2025. DOI: 10.1016/j.xops.2025.100899