Wie könnte eine Kontaktlinse die Netzhautdiagnostik verändern? Die Elektroretinografie (ERG) ist eine bewährte Methode, um Funktionsstörungen der Netzhaut frühzeitig zu erkennen. Sie misst die elektrische Aktivität der lichtempfindlichen Sinneszellen und kann Hinweise auf Erkrankungen geben, lange bevor strukturelle Schäden sichtbar werden. In der klinischen Praxis ist dieses Verfahren jedoch mit erheblichem Aufwand verbunden. Patienten müssen ihre Augen für 20 bis 30 Minuten an Dunkelheit anpassen, Pupillen werden mit Tropfen erweitert und feine Elektroden in Form von Fasern oder Kontaktlinsen müssen präzise platziert werden. Die eigentliche Messung findet in einem abgedunkelten Raum statt, dauert bis zu 45 Minuten und erfordert, dass die Augen währenddessen geöffnet und ruhig gehalten werden. Ein Forschungsteam am Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) hat nun eine kabellose OLED-Kontaktlinse vorgestellt, die diese Hürden deutlich senken könnte.

Was unterscheidet die OLED-Kontaktlinse von bisherigen ERG-Verfahren?

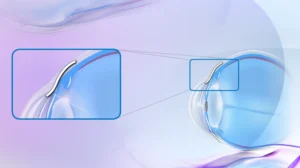

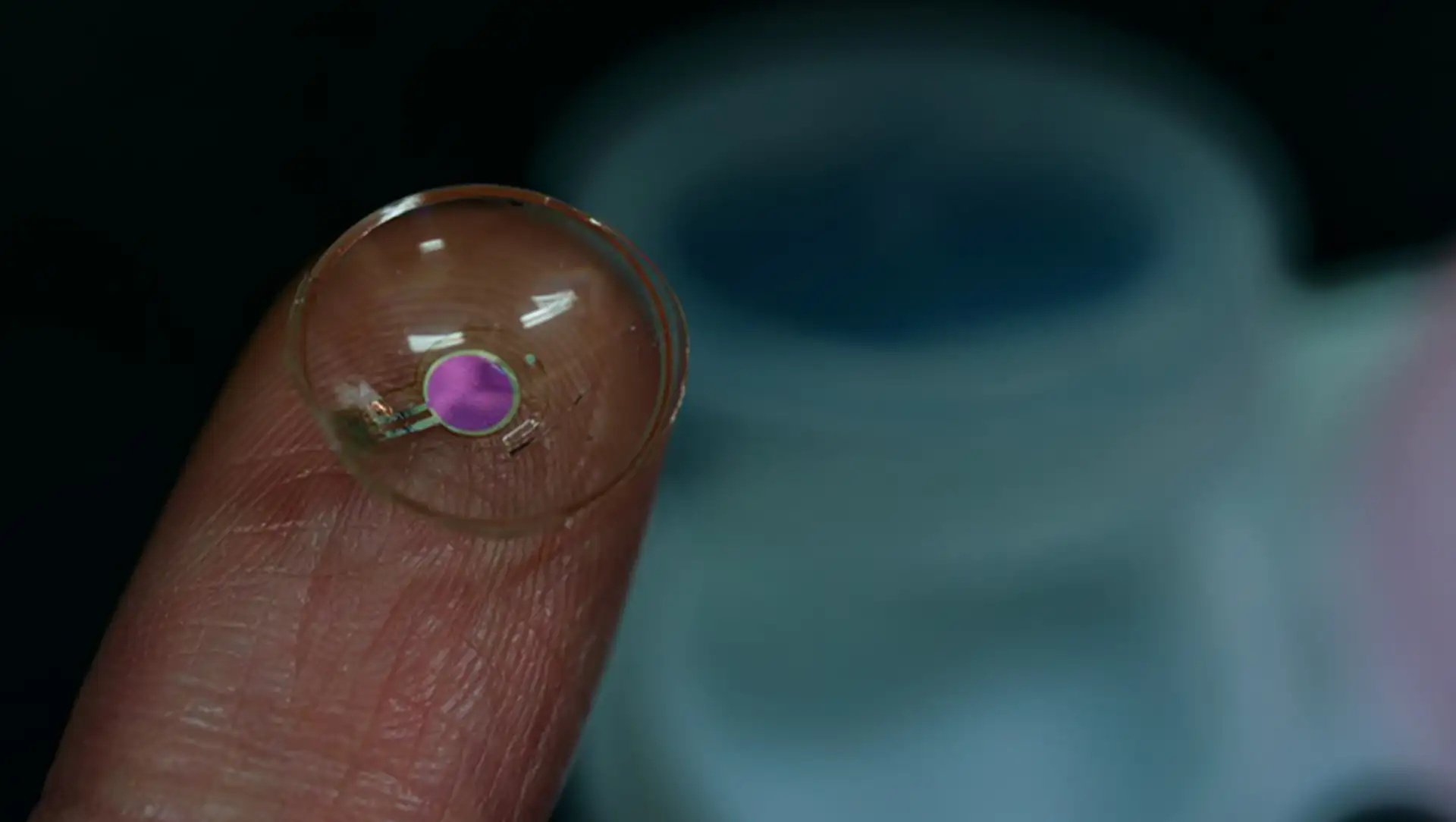

Im Zentrum der Entwicklung steht eine ultradünne organische Leuchtdiode zusammen mit weiteren elektronischen Komponenten, die zusammen eine Dicke von nur etwa 12,5 Mikrometern erreichen – was ungefähr einem Sechstel der Stärke eines menschlichen Haares entspricht. Die eigentliche OLED-Schicht ist dabei noch dünner. Diese OLED erzeugt diffuses Licht mit einer Helligkeit von rund 126 Nits, was ausreicht, um stabile elektrische Reaktionen der Netzhautzellen hervorzurufen. Gleichzeitig bleibt die Temperatur auf der Augenoberfläche unter 27 Grad Celsius, wodurch thermische Belastungen vermieden werden. In die Linse integriert sind zudem ein Wireless-Power-Empfänger und ein Steuerchip, die den kabellosen Betrieb ermöglichen.

Die Energieübertragung erfolgt über eine Funkfrequenz von 433 Megahertz von einem externen Controller, der per Smartphone-App gesteuert wird. Damit lassen sich Messungen künftig auch ohne abgedunkelten Raum und sogar mit geschlossenen Augen durchführen.

OLED-Kontaktlinse: Welche Vorteile ergeben sich für Patienten?

Die kabellose OLED-Kontaktlinse soll die Elektroretinografie deutlich komfortabler machen. Statt langer Vorbereitung, komplizierter Elektrodenplatzierung und starrer Untersuchungsbedingungen genügt das Einsetzen der Linse. Untersuchungen können dadurch flexibler durchgeführt werden und belasten die Patienten weniger. Insbesondere für Menschen, die regelmäßig Netzhautuntersuchungen benötigen, könnte diese Methode eine spürbare Erleichterung darstellen, da sich Untersuchungszeiten verkürzen und aufwendige Geräte teilweise ersetzen lassen.

Welche Anwendungsmöglichkeiten eröffnet die OLED-Technologie über die Netzhautdiagnostik hinaus?

Neben der vereinfachten ERG-Messung sehen die Forschenden weitere Einsatzfelder. Denkbar sind Anwendungen bei der Behandlung von Kurzsichtigkeit durch gezielte Lichtapplikation direkt am Auge, beim Monitoring von okulären Biosignalen zur Früherkennung und Verlaufskontrolle von Erkrankungen oder im Bereich von Augmented Reality, wo die OLED-Technologie genutzt werden könnte, um Informationen direkt auf dem Auge sichtbar zu machen. Auch in der lichtbasierten Neurostimulation ergeben sich neue therapeutische Möglichkeiten, die über die reine Diagnostik hinausgehen.

Warum spielt interdisziplinäre Forschung eine entscheidende Rolle bei dieser Entwicklung?

Die OLED-Kontaktlinse ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Forschungseinrichtungen. Neben dem KAIST waren auch das Seoul National University Bundang Hospital, POSTECH, PHI Biomed Co. und das Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI) beteiligt. Diese Kooperation vereint Kompetenzen aus Elektronik, Materialwissenschaft und Biomedizin und zeigt, wie stark die Augenheilkunde von interdisziplinären Forschungsansätzen profitieren kann. Durch die Verbindung von organischer Halbleitertechnologie, kabelloser Kommunikation und biokompatiblen Materialien wird ein neuer Weg eröffnet, um diagnostische Verfahren patientenfreundlicher und flexibler zu gestalten.

Wohin führt also die Entwicklung der OLED-Kontaktlinse in der Augenheilkunde? Die weltweit erste kabellose OLED-Kontaktlinse markiert einen Meilenstein in der Netzhautdiagnostik. Sie reduziert den Aufwand für die Elektroretinografie, macht die Untersuchung für Patienten weniger belastend und erleichtert die klinische Routine. Darüber hinaus eröffnet sie Potenziale, die weit über die klassische Diagnostik hinausgehen, etwa in der Therapie von Augenkrankheiten, in der kontinuierlichen Gesundheitsüberwachung oder in digitalen Anwendungen wie Augmented Reality. Für Augenärzte, Kliniken und Entwickler von Medizintechnik entsteht damit eine neue Grundlage, die sowohl diagnostische Effizienz als auch patientenorientierte Versorgung verbessern kann.

Quelle: “KAIST Develops World’s First Wireless OLED Contact Lens for Retinal Diagnostics“, KAIST (2025)

- Mehr Farben sehen als je zuvor? ColorBoost™ sichert sich EU-Patent - 12. Februar 2026

- Durchbruch bei gefürchteter Augenkrankheit: Trachom soll bis 2030 ausgerottet sein - 11. Februar 2026

- Oculus feiert Jubiläum: 15 Jahre Oculus Akademie - 10. Februar 2026